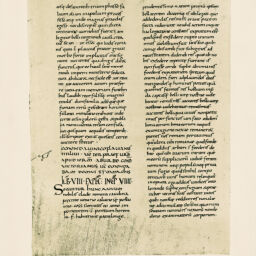

| Note | - FLORENCE. Bibliothèque Laurentienne. LXIII, 19, fol. 170 v° (Tite Live, VIII, c. XL, § 1-IX, c. I, § 2). Écriture du XE siècle. Volume de 210 feuillets, mesurant 0,35 sur 0,29, formé de 27 quaternions, si ce n'est que le septième n'a que 4 feuillets et le vingt et unième 6

- au vingt-deuxième commence un autre copiste (« merito cuiusque statueretur », VIII, XIV, 1). Le nom de « Leo diac[onus] », à la fin du quaternion XIV, doit désigner un des copistes. Souscription après tous les livres, excepté III et X. Décrit par Bandini (Catal. cod. lat., II, 693), Drakenborch (XV, 1e p.. p. 613-616), Alschefski (I, p. x), Frigell (1. c, p. 7), ce manuscrit qu'on appelle M (Mediceus) est le plus important de ceux qui ont conservé, plus ou moins défigurées, les souscriptions : Nicomachus Flavianus V. C. III praefectus urbis emendavi apud Hennam. Nicomachus Dexter V. C. emendavi ad exemplum parentis mei Clementiani. Victorianus V. C. emendabam dominis Symmachis. » (Cf. Otto Jahn, Berichte d. Sächs. Akad., 1851, p. 335

- J.-B. deRossi, Annali d. Inst. di corr. arch. XXI, 1849, p. 320 sq.) De ces notes, la troisième se trouve à peu près après tous les livres de la première décade, la seconde après les livres III, IV, V, la première après les livres VII, VIII, IX. Symmaque écrit, en l'an 401, à Valerianus (Epist. IX, 13) : « Munus totius Liviani operis, quod spopondi, etiamnunc diligentia emendationis moratur. » La première décade et peut-être la troisième nous ont conservé la trace de ces travaux de correction. Sur les deux Nicomaques, dont l'un était gendre, l'autre neveu de Symmaque, voir Corp. inscr. lat. VI, n. 1782-1783 et la préface de O. Seek à l'édition de Symmaque publiée en 1883 (dans les Monumenta Germaniæ, Auct. antiq., t. VI, pars prior). Mais la recension de Victorianus et celle des deux Nicomaques, qu'il nous est difficile de distinguer aujourd'hui, ontiintroduit dans le texte de T. Live des corrections et des variantes que le ms. M, plus que tous les autres, semble avoir conservées. M est remarquable par ses doublons, par les variantes interlinéaires ou marginales qu'il accepte à côté d'une autre leçon. Les variantes relevées par Alschefski doivent d'ailleurs être contrôlées au moyen de celles qui ont été données par Mommsen en marge du texte du Veronensis, par Frigell pour les livres I-III et Riemann (Revue de philologie, 1880, p. 100 sq.)

- néanmoins, dans beaucoup de passages on ignore encore quel est le texte de ce manuscrit d'une importance capitale.M. Audouin, maître de conférences à la Faculté de Poitiers, a été chargé en 1890, par l'École des Hautes Études, d'en faire une collation qui mériterait d'être publiée.

|