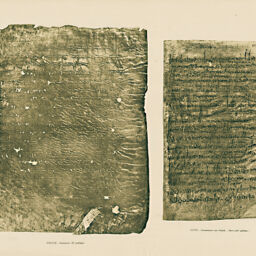

| Note | - PARIS. Bibliothèque nationale, latin 12161. 1° Écriture onciale du IVe siècle (?)

- 2° Écriture mérovingienne du VIIe siècle. Volume de 119 feuillets ou 238 pages numérotées (mes. 0,25 sur 0,15) provenant de S. Pierre de Corbie

- il a passé ensuite A S. Germain des Prés (n° 1278), aussi les auteurs du Traité de diplomatique en parlent-ils A plusieurs reprises (t. III, p. 52-53, 152-153, etc.)

- ils ont reconnu dans les parties palimpsestes des fragments du code Théodosien, d'un panégyrique, des anciennes lois visigothiques et du commentaire d'Asper sur Virgile. L'écriture la moins ancienne offre le traité de Viris illustribusde S.Jérôme, suivi de celui de Gennadius. Quatre feuillets seulement (p. 99-100, 113-114, 119-120, 127-128) proviennent d'un manuscrit d'Asper

- la manière dont ce grammairien avait entendu son travail, qui consistait surtout A rassembler les exemples de Virgile A propos de telle ou telle règle, aurait fait de ce commentaire une utile ressource pour le texte du poète. La petite écriture onciale employée dans ces fragments est un des plus anciens spécimens qui nous soient parvenus. On lisait en titre courant de toutes les pages ASPRI à gauche et VERGILIUS A droite. H. Keil (l. cit.) a donné une édition des feuillets d'Asper, d'après un déchiffrement assez fautif essayé par F. H. Knust

- j'en ai publié un autre dans la Revue de philologie (t. IX, 1886, p. 83-101). La page 119 reproduite ici contient S. Jérôme, de Viris illustribus (ch. 86-87)

- voici une double transcription de la première écriture relative A Virgile et son commentateur, d'abord ligne pour ligne et lettre pour lettre, ensuite avec les suppléments qui la rendent intelligible. UERGILIUS TIQUAMSILUAMS,T.A.F.P.P.S.I.S.I.F.T.C.E.R.S.A. / I.M.O.FERROSONATALTABIP.F.E.A.A.S.P.R. / N.C.E.O.S.C.N.P.C.U.G.O.HOCINTERCXHMATA / ???O?SUOLOCOREFEREMUSITEMAD / NOTANDUMCXHMAQUODA?KMANI / KONUOCATURUBIPROPOSITOSINGTULA / AIADSUMITURNONSUOLOCOPLURALES / UTESTNOXETTUATESTISDEXTERAQ.N. / L.P.P.ESTENIMORDONOXETTUADEXTRA / TESTESSUNTQUODGENUSETABHOME / ROUSURPATINCOMMENTARIISPLURIBU» / EXEMPLISSTRUIMUS DEINDEUIDE / AMUSQUOMODONUMERETINCIPITAUTE- / ANUMERODUPLICIBISCONATUSERAT / CASUSE.I.A.B.P.C.M.TERCONATUSIBICOLL / D.B.C.T.F.C.M.E.I.QUATERIPSOINLIMINE / POR.S.A.U.S.Q.A.D.OTERQUEQUATERQUE / BEATICENTUMQUAEABEOTURAEC. / A.TECTUMAUGUSTUMG.C.S.C.UIDIHEC / UBAMCENTUMQ.N.QUOLATIDICUNT / ADITUSC.O.C.NYMPHASQUESORORESCEN / TUMQ.S.C.Q.F.S.NONMIHISILINGUAEC.S. / O.C.TERCENTUMTONATORED.TERCEN / TUMNIUEIT.D.I.QUAMMILESSECUTAE / H.A.H.G.O.PERMILLECOLORIBUSARCUM / [Exinde attendenda variatio quam in numeris facit ubi permiscet sin- gularia et pluralia..., ut : Itur in an]tiquam silvam, stabula alla ferarum. Procumbunt piceae, sonat icta securibus ilex Fraxineaeque trabes cuneis et fissile robur Scindilur, advolvunt ingentes montibus ornos (VI, 179). Ferro sonat alta bipenni Fraxinus, evertunt actas ad sidera pinus,Robora nec cuneis et olentem scindere cedrum Nec plaustris cessant vectare gemen- tibus ornos (XI, 135). Hoc inter ??????? ?ó??? suo loco referemus. Item adnotandum ????? quod ' ?????????? vocatur, ubi proposito singulari adsumitur non suo loco pluralis, ut est : Nox et tua testis dextera quod nequeam lacrimas perferre parentis (IX, 239). Est enim ordo : Nox et tua dextra testes sunt. Quod genus et ab Homero usurpatum in commentariis pluribus exemplis struimus. Deinde videamus quomodo numeret. Incipit autem a numero duplici : Bis conatus erat casus effingere in auro, Bis patriae cecidere manus (Aen., VI, 32). Ter conatus ibi collo dare brachia circum, Ter frustra comprensa manus effugit imago (Aen., II, 792 et VI, 700). Quater ipso in limine portae Substitit atque utero sonitum quater arma dedere (Aen., II, 242). 0 terque quaterque beati (Aen., I, 94). Centumque Sabaeo Ture calent arae (Aen., I, 146). Tectum augustum ingens centum sublime coiumnis (VII, 170). Vidi Hecubam centumque nurus (Aen., II, 501). Quo lati ducunt aditus centum, ostia centum (VI, 43). Nymphasque sorores Centum quae silvas centum quae flumina servant (G., IV, 382). Non mihi si linguae centum sint oraque centum (G., II, 43). Ter centum tonat ore deos (Aen., IV, 510). Ter centum nivei tondent dumeta juvenci (G., I, 15). Quam mille secutae Hinc atque hinc glomerantur oreades (Aen., I, 499). Per mille coloribus arcum (V, 609). Voici le texte de S. Jérôme1, ligne pour ligne : in septimo adversus Arrianos libro / nominis ejus quasi hereticam memi- / nit. Porro ille defendit se non esse / dogmatis cujus accusatur sed com- / munione Julii et Athanasii Romanae et / Alexandrinae urbis pontificum / se esse munitum. / Athanasius Alexandrinae urbis / episcopus multas Arrianorum perpessus / insidias ad Constantem Galliarum / principem fugit unde reversus cum / litteris et rursum post mortem illius / fugatus est. usque ad Joviani im- / perium latuit a quo recepta eclesia / sub Valente moritur. Feruntur ejus ad- / versum gentes duo libri et contra Va- / lentem et Ursacium et de virginitate / de persecutionibus Arrianorum plurimi / et de psalmorum titulis et historia FAC-SIMILÉ : Nouv. traité de dipl., III, pl. 42 (IV, III, les six premières lignes du présent fac-similé). [1] Le dernier éditeur du traité « de Viris inlustribus » de S. Jérôme, Guil. Herding (Lips., Teubner, 1879) a connu trop tard l'existence du manuscrit 12161 pour s'en servir comme il aurait dû. Grâce à Alf. Schœne, il a pu donner dans sa préface les principales variantes, en ce qui concerne S. Jérôme (les pages palimpsestes ont été laissées de côté). Mais son nouveau texte de Gennadius est notablement inférieur au texte traditionnel, établi avec le secours du ms. 12161, qu'on trouve dans la Patrologie latine de Migne (t. LVIII, col. 1059 sq.).

|